民族学者の仕事場:Vol.3 立川武蔵―「中論」研究―空と色

民族学者の仕事場: Vol.3 立川武蔵

[4/13]

立川 いいえ、天台宗です。そこの学校では、今でもそうだとおもいますけど、法然上人の歌が授業の終わりとはじめに毎回鳴るようなところだったんです。そういう雰囲気があったんですけれども、わたし自身は日本仏教をはじめから研究対象とするよりは、まずインドの仏教、次に中国の仏教を研究する必要があるとおもいました。天台の思想というのは中国で育った思想ですが、インドの竜樹の「中論」という書に立脚しています。竜樹が活躍した年代は、紀元後150年から250年くらいだといわれています。「中論」が主著なんです。ただ、この本は、まず序があって問題があって論があって結論があるというものではないんです。どういう構造になっているのかよくわからない。しかし、この本が大乗仏教の基礎といいますか、理論的なモデルをあたえた本であることは間違いないんです。ただなにをいっているかはよくわかんないのです。非常に特殊な論法をもちいています。その特殊な論法がどういう体系になっているのかということが、わたしが名古屋大学にだした卒論と修論と博士論文のテーマでした。

立川 そうなんです、「中論」自体は小さいんですけれども、このあと、インドで多くの注釈が書かれたんですね。今日残っているものが数点あります。そして、中国でも書かれ、チベットでも書かれ、日本でも書かれた。ですから、「中論」の注釈の歴史が、結局は、空の思想史ともいえるんです。わたしは、6世紀の人間で清弁という人の注釈書をとくに研究しました。「中論」は、2、3世紀の書ですけれども、5、6世紀から、「中論」に対する注釈書にふたつの方向がみられるんです。空というものはことばによって説明できるという考え方と、空はことばを超越してるんだというとらえ方がたたかうわけなんです。6世紀の人間である清弁は、論証式によって空象を説明できる、つまり、ことばというものは、内在的に空象をとらえることができる、と考えたんですね。一方、7世紀の月称という人は、ことばによっては空は説明できないので、空性は体験によるしか仕方ないんだと主張した。

立川 いってみればカントの実践理性批判みたいなものですね。そこで、この清弁がひらいた学派と、月称がひらいた学派とのたたかいになっていく。わたしはとくに清弁の方の側にたって考えました。「空」という考え方がチベットに行き、中国にきて、日本にもきました。その間に意味がおおきく変わるんですね。空の解釈がどのように変わったかを、わたしは今度『空の思想史』(講談社学術文庫)という本に書いているんです。2001年には『般若心経の新しい読み方』(春秋社)という本をだしたんです。

般若心経に有名な「色即是空、空即是色」ということばがありますね、これがインド、チベット、中国、日本で、どのように注釈されてきたのか、どんな解釈の違いがあるのかを書いたんです。そして今は、「空」がどのように変わってきたかということを書いているところなんです。般若心経ができたのは、だいたい4世紀半ばだと考えられています。もちろん竜樹のあとなんですが。この短い経典の「色即是空、空即是色」のまず色とは、色形あるものをいいます。この有名な句は「空というのは、色形あるものは移ろいやすいんだ」といっているんです。つまり、般若心経では執着するな、という面がつよかったんですね。般若心経に対する注釈書は、インドにはあまり残ってないんです。ただ、10世紀、11世紀の後世のものになると残ってきているんですが、そこでは密教的な考え方がうちだされています。密教的な考え方というのは、ものを肯定的にみるということです。色は移ろいやすいものだというよりも、色形あるものはつまり仏の姿であるとか、尊いものであるというような解釈が生まれてくるんです。

ところで、中国人は、ものがなくなるということがたえられない人びとなんです(笑)。中国人にとって、ものはかならずあるんです。インド人は、ものがないといっても耐えられる民族です。中国人は、ものがあることから出発する。ですから、結論からいいますと、中国の解釈では「色即是空」とは、ある根元があるんだけれども、それが色というかたちであらわれたり、それが無というかたちであらわれたり、もともとある根本がいろんな形であらわれるのであって、ある根元のあらわれの違いにしか過ぎないということをいいだすんです。はじめに話にでた「一念三千」ということにもどるんですが、一念とはまずわれわれの想いです。この想いのなかに三千世界のすべてがあるということですけれども、心というものはまずあるんだと。そこにものごとのイメージがある場合があるし、ない場合がある。けれども、土台としての心はあるんだというふうになっていくんです。そうすると、色形あるものがないなどというようなことには、中国人は感激しない。「色即是空」というのは、インドでは、色形あるものは移ろいやすいんだから執着するなといっていたものが、中国ではだんだん、色形あるものはそのままで尊いんだといいだすわけなんです。この考えを、日本は「諸法実相」として受けとるわけなんです。色形あるものは尊いという考え方にもとづいて、中国、日本の仏教は進んできているんです。

それでも、空という考え方は非常にわかりにくい。ある人は、空というのは真実だといういい方をする。すると、色形あるものも真実だということになって、色形あるものが否定されるべき対象ではなくて、このまま許されることになる。

般若心経に有名な「色即是空、空即是色」ということばがありますね、これがインド、チベット、中国、日本で、どのように注釈されてきたのか、どんな解釈の違いがあるのかを書いたんです。そして今は、「空」がどのように変わってきたかということを書いているところなんです。般若心経ができたのは、だいたい4世紀半ばだと考えられています。もちろん竜樹のあとなんですが。この短い経典の「色即是空、空即是色」のまず色とは、色形あるものをいいます。この有名な句は「空というのは、色形あるものは移ろいやすいんだ」といっているんです。つまり、般若心経では執着するな、という面がつよかったんですね。般若心経に対する注釈書は、インドにはあまり残ってないんです。ただ、10世紀、11世紀の後世のものになると残ってきているんですが、そこでは密教的な考え方がうちだされています。密教的な考え方というのは、ものを肯定的にみるということです。色は移ろいやすいものだというよりも、色形あるものはつまり仏の姿であるとか、尊いものであるというような解釈が生まれてくるんです。

ところで、中国人は、ものがなくなるということがたえられない人びとなんです(笑)。中国人にとって、ものはかならずあるんです。インド人は、ものがないといっても耐えられる民族です。中国人は、ものがあることから出発する。ですから、結論からいいますと、中国の解釈では「色即是空」とは、ある根元があるんだけれども、それが色というかたちであらわれたり、それが無というかたちであらわれたり、もともとある根本がいろんな形であらわれるのであって、ある根元のあらわれの違いにしか過ぎないということをいいだすんです。はじめに話にでた「一念三千」ということにもどるんですが、一念とはまずわれわれの想いです。この想いのなかに三千世界のすべてがあるということですけれども、心というものはまずあるんだと。そこにものごとのイメージがある場合があるし、ない場合がある。けれども、土台としての心はあるんだというふうになっていくんです。そうすると、色形あるものがないなどというようなことには、中国人は感激しない。「色即是空」というのは、インドでは、色形あるものは移ろいやすいんだから執着するなといっていたものが、中国ではだんだん、色形あるものはそのままで尊いんだといいだすわけなんです。この考えを、日本は「諸法実相」として受けとるわけなんです。色形あるものは尊いという考え方にもとづいて、中国、日本の仏教は進んできているんです。

それでも、空という考え方は非常にわかりにくい。ある人は、空というのは真実だといういい方をする。すると、色形あるものも真実だということになって、色形あるものが否定されるべき対象ではなくて、このまま許されることになる。

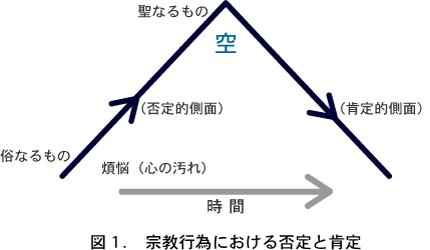

わたしはこういう絵を描くんです(図1)。この横軸が時間ですね。上部が空で、下部が煩悩、俗なるものを意味します。俗なるものを否定していって、空に至ったときには、そのまま空に住むんではなくて、また空からもともとの世界に蘇ってくる。インド的な場面では、色形あるものは移ろいやすいものだから執着するなということで空に導く場面というのが強調されるんですね。ところが、中国ではむしろ、空に至ったあと蘇ってくる、許された世界が強調されるんです。ベクトルが反対ですね。インド的な場面では上を向いてますが、中国的な場面では下を向いてますから。われわれ日本人は、中国的な、許される世界にいるんです。インドの仏教はもともと出家者のための修行がもとになってましたから、インド仏教の比丘たちは否定する側に主としている。ところが、日本ではそれほど厳しい修行を目指してはいない在家のためのものでしたから、許されよみがえってくる側に焦点があたります。わたしは今、俗なるものから聖なるものへ昇って行き、聖なるものから俗なるものへ降りてくると説明しましたけれども、俗なるものから聖なるものへ行くベクトルがインドで強調され、聖なるものから俗なるものへ降りてくるベクトルが、中国、日本では強調されているといえます。

立川 平安仏教ですが、まず最澄と空海があたらしい道をひらきますね。そしてそのあとで、色形あるものは真実だという、つまり修行を必要としないというような考え方が蔓延しました。それを親鸞や法然はみていまして、肯定的側面を強調しすぎるようになった旧仏教を批判するのです。「計らいを捨てろ」と親鸞はいうでしょう。「自力を捨てろ」というでしょう。「自力を捨てろ」というのは、俗から空への否定的な場面を、かれはうちだしたということなんです。浄土教ですから、空である弥陀から俗の衆生へ帰ってくる、戻ってくる場面というのは、もう弥陀に託すわけですから、あまりいってはならない。むしろ「自力を捨てろ」というのを強調したのです。

でも、親鸞は、「方便法身」ということをいうんですね。法身というのは、法そのものを身体にしている仏という意味なんです。法というのは、仏教そのものですね。方便としての法身というと、これは念仏というものが、かれにとっての方便法身なんです。念仏というものが、衆生に向かって直接的に降りてくると親鸞はいう。衆生に向かって法身が降りてくる、これが念仏だといういい方をする。そのことによって、聖なるものと俗なるものとの直裁的な結びつきというものを、親鸞は許した。計らいを捨てるということを非常に強くいうということには、このふたつの意味をもっているというふうに考えられるんです。

でも、親鸞は、「方便法身」ということをいうんですね。法身というのは、法そのものを身体にしている仏という意味なんです。法というのは、仏教そのものですね。方便としての法身というと、これは念仏というものが、かれにとっての方便法身なんです。念仏というものが、衆生に向かって直接的に降りてくると親鸞はいう。衆生に向かって法身が降りてくる、これが念仏だといういい方をする。そのことによって、聖なるものと俗なるものとの直裁的な結びつきというものを、親鸞は許した。計らいを捨てるということを非常に強くいうということには、このふたつの意味をもっているというふうに考えられるんです。

立川 そうおもいます。「煩悩即菩提」というのは、理論的には有意義ですが、修行というものの意味がなくなるんです。修行しなくてもいいということになる。理論的には「煩悩即菩提」であっても、じっさいのやり方としては、戒を守り、修行するという実践の面がいるじゃないですか。それをどういうふうに組み合わせるかということが、仏教のそれぞれの宗派なり分派の一番大事なところなんだろうとおもうんです。